労災上乗せ保険の必要性|教えて!損害保険

中小企業には何故労災上乗せ保険が必要なの?

このページの目次

一般的に中小企業法人や個人事業主は、事故が起きると会社として金銭的損失のダメージを受けやすく損害保険の重要性が高いと考えられています。

労災上乗せ保険の役割を知っていただく前に少し「自家保険と損害保険」について解説します。

自家保険と損害保険

大手企業の運送会社の中には、民間の自動車保険(任意保険)に加入していない会社も珍しくありません。毎年、莫大になる自動車保険料を損害保険会社に払うなら、その分のお金は積立てておき、自動車事故の際に支払うお金に備えておくのです。

これを「自家保険」と言います。このように積立てておけば、自家保険は自動車事故だけでなく他の不測の損害や支出に備えることが出来ますので、合理的とも言えます。しかしこれは資金が豊富な大企業だからできることと言えます。

これに対し、中小企業法人や個人事業主の皆様はどうでしょうか?任意保険未加入で従業員が社有車で大きな事故を起きてしまい、相手が大怪我を負ってしまい損害賠償金を1億円払わなくてはならなくなった。そんな時、1億円の損害賠償金が払えないのなら会社は一気に倒産の危機に直面します。

ですので中小企業の皆様は「損害保険」に加入をされているのです。

労災上乗せ保険の必要性~労災事故は高額賠償となる可能性があります~

従業員がお仕事中に怪我をされた時、一般的に政府労災保険を適用することになります。労災上乗せ保険の考え方は政府労災保険だけでは足りないお金を民間の損害保険(労災上乗せ保険)でカバーするという考え方になります。従業員が怪我をした時に「労災保険が適用できるなら、上乗せ保険なんて必要ないのではないか?」と感じてしまう経営者も少なくありません。

確かに10日程度の通院など比較的小さなお怪我の場合には政府労災保険を適用し、従業員に対してのお見舞金などは会社の経費から出せばよいかもしれません。

しかし、お怪我は小さなお怪我だけとは限りませんし、仮に従業員が仕事中の事故で死亡してしまったら、後遺障害が残ってしまったら、お怪我の状態が大きければ大きいほど金額も膨らみますし、労災事故による損害賠償責任が発生すると資金が豊富でなない中小企業法人・個人事業主によっては存続が難しくなる恐れや倒産の恐れがある事をお忘れないようお願いします。

仕事中に従業員がお怪我を負ってしまった。そんな時は労災保険が適用になりますが、そのお怪我が会社(中小企業法人、個人事業主)の安全配慮義務違反となりますと日本の公的保険制度である労災保険(労働者災害補償保険)だけでは足りない問題(逸失利益、精神的慰謝料、休業損害など)が出てきます。

お怪我の程度が大きくなる程、会社(中小企業法人、個人事業主)が負担しなければならないお金が大きく膨らむ可能性が高くなります。こんな時に法定外補償である労災上乗せ保険が必要となります。

労災上乗せ保険の必要性

入院期間90日の怪我を負った

中小企業法人に勤めるAさんは仕事が忙しく中々休みがとれませんでした。身体の疲れや注意力が散漫となっていたので通勤途中に駅の階段を踏み外し転倒。顎の骨を複雑骨折し後遺障害の認定を受けた。

指を切断してしまった

中小企業法人に勤めるBさんはベルトコンベアのメンテナンス中に誤作動により手を挟まれた。ベルトコンベアのメンテナンスが定期的に行われていない事が原因によるもの。Bさんは指を切断することになり後遺障害を負ってしまった。

安全配慮義務違反によって企業が負う責任には労災保険だけでは足りない休業損害の補償の他、死亡・後遺障害に対する逸失利益や遺族に払う精神的損害(慰謝料)などがあるのです。中小企業法人・個人事業主の皆様はこのお金を払うことになると厳しい状態に直面することが考えられます。

その後、、、

Aさんは業務の負担を軽減すべき注意義務違反として会社を訴えました

精神的慰謝料、逸失利益、休業損害

合計3,600万円を請求

Bさんは安全配慮義務違反として会社を訴えました

精神的慰謝料、逸失利益、休業損害の

合計5,000万円を請求

労災保険に加入をしていたとしても、慰謝料は労災保険からは出ませんし、逸失利益も労災保険からは損害賠償額に達しないとしたら、資金の豊富な大企業なら損害賠償金として資金の捻出はできるかもしれませんが、中小企業や個人事業主の皆様はいかがでしょうか?

労災上乗せ保険は使用者賠償責任補償特約が重要な補償です!

労災上乗せ保険にはお怪我や業務中の疾病による死亡・後遺障害、入院、通院、治療費用の他に使用者賠償責任補償特約があります。

使用者賠償責任補償特約について

上乗せ労災保険を検討する上で、とても重要なのはお怪我の補償のほかに、使用者賠償責任危険補償特約を付ける事です。

従業員が仕事中のお怪我によりお亡くなりになってしまった場合や、後遺障害を負ってしまった場合など大きな損害となった際に、残された遺族や家族は労災保険からの給付だけでなく逸失利益や精神的損害(慰謝料)などを求めて、貴社に対して損害賠償請求をしてくる可能性が考えられます。

遺族が安全配慮義務違反を理由に求める逸失利益や慰謝料が妥当な金額であると裁判所が判断をしたのならば、貴社は遺族に対してその金額を払わなくてはいけません。企業が人を雇うという事はそんなリスクもあるのです。

使用者賠償責任補償特約の保険金額は?

遺族から損害賠償請求を起こされてしまい、使用者賠償責任危険補償特約から支払いはあるものの、「裁判所で決められた損害賠償の認定額が、貴社が加入していた使用者賠償責任危険補償特約を上回ってしまい、損害賠償金額に足りなかった」そんなことがないように使用者賠償責任補償特約の保険金額をしっかりと設定しておくのが良いでしょう。

- 精神的苦痛に対する慰謝料がありません

- 逸失利益が全額補償されません

労災事故で企業が損害賠償義務を負い労災差額のリスクが顕在化した場合、 経営に重大な影響をもたらす高額の損害賠償を負うケースも珍しくないのです。

労災上乗せ保険の使用者賠償責任補償特約で備えましょう!

| 内訳 | 使用者賠償責任額 | 政府労災 | 差額リスク |

| 逸失利益 | 約6,600万円 | 1,000万円程度 | 約5,600万円 |

| 葬儀代金 | 約150万円 | 60万円程度 | 約90万円 |

| 慰謝料 | 約2,800万円 | なし | 約2,800万円 |

上記のようなケースでは、

逸失利益+葬儀代金+慰謝料=約8,490万円の損害賠償金を支払うことになってしまいます。使用者賠償責任保険の保険金額は最低でも1億円以上で保険金額のセットをおすすめします。

(例)被災労働者の年齢35歳(被扶養者3名)年収600万円(給与460万円・賞与140万円)が死亡した場合実際は個々の事例で異なります。実際の場合でのお支払いを御約束するものではありません。

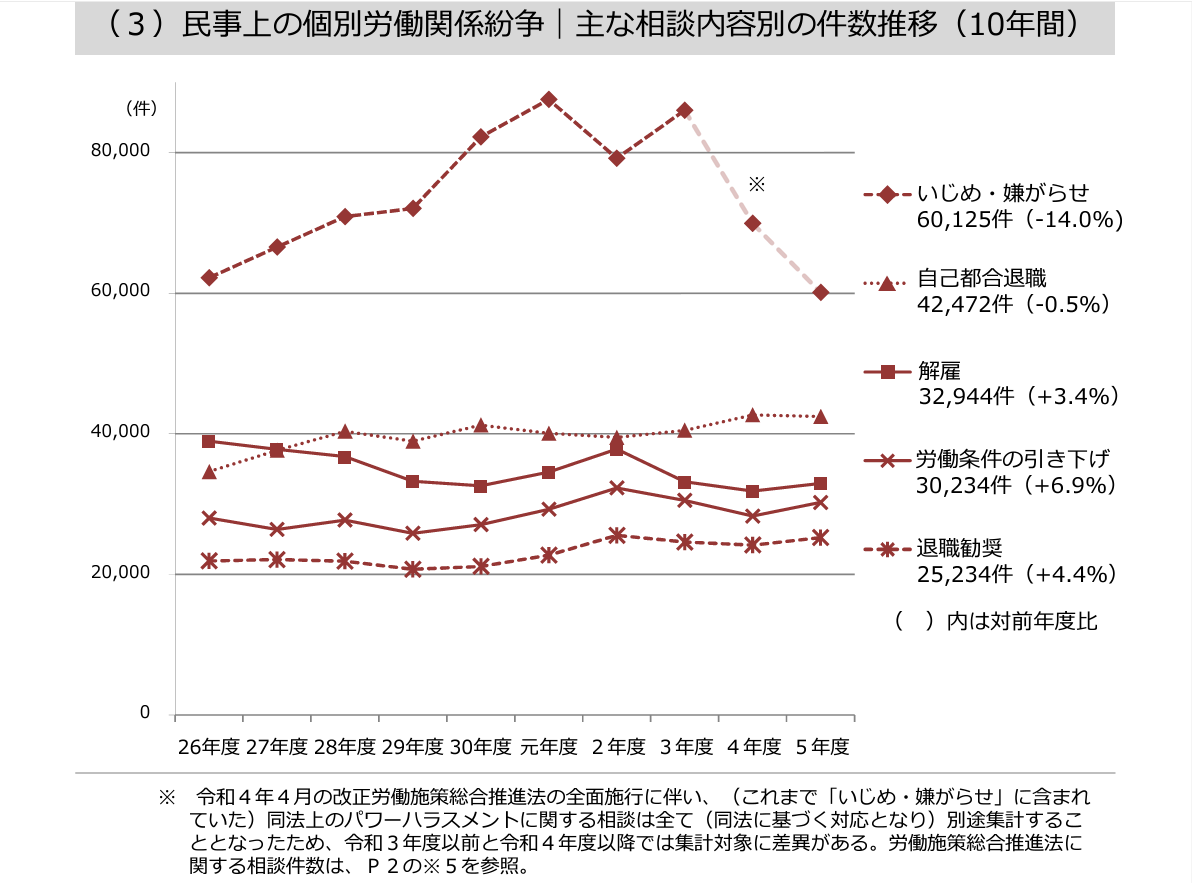

労災リスクには大きく分けて2つがありまして「身体障害を伴う」リスクと「身体障害を伴わない」リスクになります。

- 身体障害を伴うリスク・・・就業中のケガや病気、パワハラ/セクハラなどによる精神障害

- 身体障害を伴わないリスク・・・いじめ・嫌がらせ、解雇などによる労働紛争

企業としては、このような状態にならないように気をつけるべきですが、これらのリスクをカバーできる損害保険(労災上乗せ保険)の用意をおすすめします。

| 身 体 障 害 を 伴 う | 労災差額リスク (使用者賠償) ▶▶▶▶ | 労災

| 労災(精神障害)

| |||

| 身 体 障 害 を 伴 わ な い | 労務管理リスク (雇用関連賠) ▶▶▶▶ | 労働紛争 (いじめ・嫌がらせ)

| 労働紛争 (解雇)

| |||

| 就業中のケガや病気 | パワハラ/セクハラ | 不当解雇等 |

- 助言・指導申出件数の96.3%は助言・指導を実施。

- あっせん申請件数の37.6%は当事者間での合意が成立、56.6%(2,850件)が打切り。

- 労働審判事件の新規受付件数は3,416件。うち約半数が解雇によるもの。

(いずれも平成26年度実績)

厚生労働省資料より作成

|

最近の労災事故では精神疾患などが増えています。

法人・個人事業主の皆様へ 労災事故への対応にて細心のご注意を!

近時,過労死やメンタルヘルスの問題などを含めて労災に注目が集まっております。毎 年厚生労働省が発表する報道資料においても,労災の請求件数が年々増えていることが 発表されています。

(1) そもそも労災とは??

労働者災害補償保険 ( 労災保険) とは,業務上の理由または通勤による労働者のけが等について,国が保険給付を行うものです。「業務上の事故による負傷」から「長時間労働によるうつ病」「過労死の原因となる病気」などについても,労働者が当時置かれた状況によっては,労災に該当することがあります。労災に該当するかどうかは,通常被災者や遺族の申請をもとに,まず「労働基準監督署 J という国の機関が調査し,判断をすることになっています。

(2) 労災保険による被災者への補償

労災であると認定された場合には ,労働者災害補償保険法という法律に定められた基準に基づき保険金が給付されます。大まかに分けると

①治療費等

②休業を余儀なくされた場合の給料の一部補償 (休業損害)

③後遺障害が残ってしまった場合の一部補償などがあります。

(3) 労災保険で全て賄われる訳ではありません !

ここで気を付けなければならないのは,労災が起きてしまったことについて会社に落ち度がある場合 ,労災保険を使ったとしても,さらに会社が民事上の損害賠償請求をされるリスクがあるということです。結果の重大性等によっては,数千万円から1億円を超えるような損害賠償責任が,会社に認められることも珍しくありません。

このような事態が起こるのは,労災保険では全ての損害賠償費目・金額が賄われる訳ではないからなのです。例えば休業損害の一部は ②で補償されますが,残部については被災者は会社に請求することが出来ます。③後遺障害に関する補償についても同様です。

さらに重要なのは、被災したことによる,あるいは後遺障害が残ったことによる精神的苦痛,すなわち慰謝料は一切労災保険からは支払われません。

(4) 労災上乗せ保険をお勧めします!!

冒頭で述べたように,近年,労災や雇用環境上の問題に関する,労働基準監督署・弁護士等への相談が明らかに増えています。また,労災事故に関して会社の責任を厳しく認めた裁判例なども散見されます。このような場合の「転ばぬ先の杖」として,労災保険にさらに上乗せして賠償を補償する保険を推奨します。

この記事を書いた人(よつば総合法律事務所 粟津 正博弁護士)

千葉県千葉市中央区富士見1丁目14−13 千葉大栄ビル7F

電話: 043-306-1110

本記事に関するご質問・お問い合わせは上記連絡先

(担当 粟津(あわづ))までお願い致します。

労災あんしん保険(業務災害総合保険)のお見積り依頼について

労働災害の事故事例などの詳細を見たいのだけど?

労働災害にはどのような種類があって、1年間にどれだけの事故が起きているのでしょうか?常日頃から労災事故に関するニュースや新聞を意識的に見ていないと気がつきません。厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」というサイトがあります。こちらには労働災害に関する情報や具体的な災害事例などが閲覧できるようになっています。

この厚生労働省「職場のあんぜんサイト」には労働災害統計の他、次のようなデータも閲覧できますので事業者の皆様には同業種でどのような労災事故が起きているのか?が分かりますので、一度見て頂きたいサイトです。

- 労働災害事例

死亡災害や重大災害などの事例について、発生状況や発生原因そして対策をイラスト付きで紹介しています。

- 死亡災害データベース

平成3年から直近年度までに発生した死亡災害の個別事例全数について、発生状況の概要を紹介しています。

- 労働災害(死傷)データベース

平成18年から直近年度までに発生した休業4日以上の労働災害のうち、災害発生年ごとにおよそ1/4を無作為抽出した個別事例につい て、発生状況の概要を紹介しています。

- ヒヤリ・ハット事例

様々な場面で発生するヒヤリ・ハット事例をイラスト付きで紹介しています。

- 機械災害データベース

機械災害の個別事例について、発生状況の概要を紹介しています。

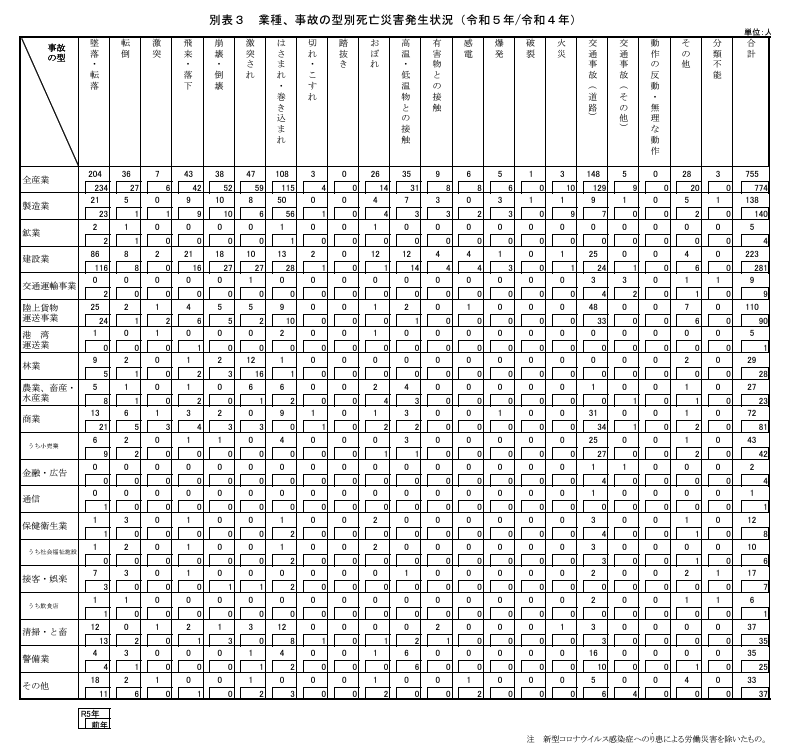

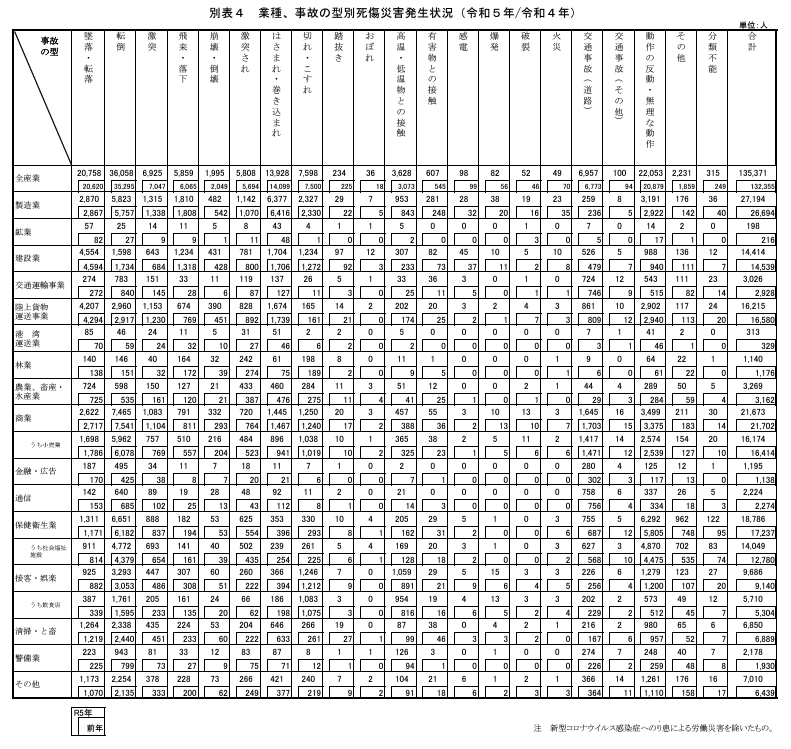

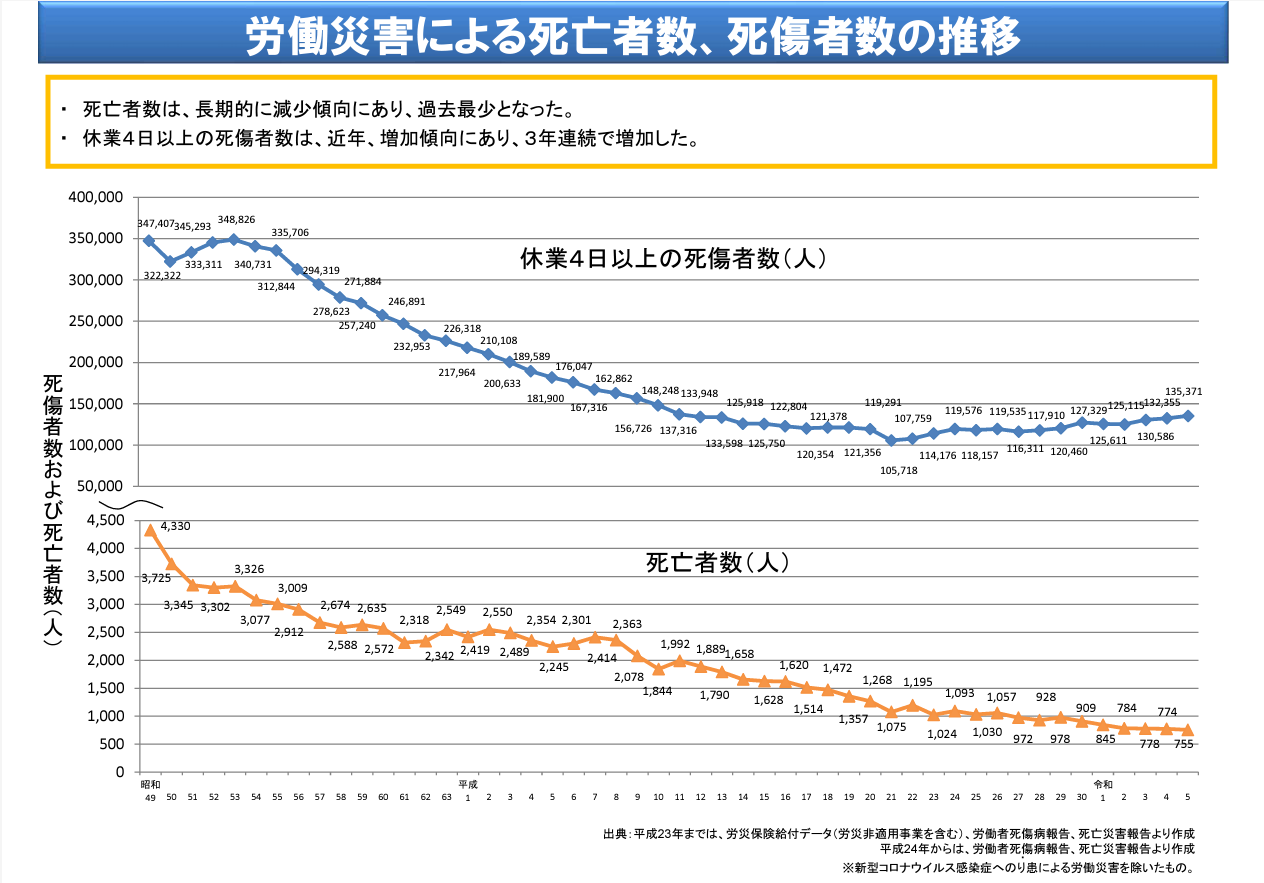

令和5年度 労働災害による死亡者数、死傷者数の推移

日本の労災死亡事故件数はここ数年で減少傾向にありますが、休業4日以上の死傷者数は若干増えています。特に中小企業の経営者は労災事故が起きてしまったらいかがでしょうか?会社にとってどんなリスクが生じるのかを良く理解しておく必要があります。

出典:厚生労働省ホームページ

出典:厚生労働省 令和5年の労働災害発生状況を公表

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33256.html

業種、事故の型別死亡・死傷別の災害発生状況

例えば、建設業や製造業、運送業で働く従業員のみなさまは、お仕事中にお怪我を負うリスクは一般企業よりも高いものと思われます。

また、建設業や製造業の職種は元請け会社から、下請けから孫請けの末端まで上乗せ労災保険の加入を求められる声をよく聞くようになりました。

これにより、怪我のリスクがある職種の企業は政府労災保険の他に、労災上乗せ保険に加入されている事も多いかと思われます。

しかしながら、労災事故は怪我だけに限りません。長時間労働やパワーハラスメント、セクシャルハラスメントによる精神障害。過労による脳、心疾患などの疾病など。そんな新しいタイプの労災事故が認定されたというニュースは誰もが見たことがあるかと存じます。

つまり労災事故となるリスクは建設業、製造業、運送業、清掃業のような怪我を負うリスクのある職種だけではありません。「従業員が仕事中に大きな怪我、精神障害、脳、心疾患などを負ってしまったら企業が負担する逸失利益や慰謝料などが大きな金額となってしまい、会社の存続に影響が出てしまう事になった。」そんなリスクは従業員を雇う全ての企業にあるのです。

すなわち、建設業、製造業、運送業であれ、一般企業であれども従業員の皆様が「怪我を負うリスク」「新しいタイプの労災事故」の可能性があるのですから、従業員を雇われている全ての企業様に労災上乗せ保険を加入されることをおすすめします。

労災あんしん保険(業務災害総合保険)は人を雇う、下請を使う企業におすすめです。どうぞ、お気軽にご相談ください。

安全配慮義務違反による労災事故が起きてしまい、損害賠償金が1億円などといった高額賠償金を支払っても会社の存続に影響が無い大企業と違って、事故による金銭的リスクを負う中小企業、個人事業主の皆様は労災あんしん保険(業務災害総合保険)はとても重要な保険と考えています。

従業員や下請けや派遣労働者が貴社の仕事中に事故でお亡くなりになられたり、後遺障害が残るような大きなお怪我を負ってしまったら貴社は安全配慮義務違反として使用者責任を問われてしまう恐れがあります。

労災事故はお怪我だけに限りません。例えば長時間労働を原因とする精神障害(うつ病)、過労による脳・心疾患などの(※新しいタイプの労働災害)も労災事故に適用されてしまうことが考えられ、これらの損害賠償請求に備えておく必要があります。

※新しいタイプの労働災害について詳しくはこちらをクリック

労災事故が起きてしまい、思わぬところで高額損害賠償請求を受けたり、辞めていった元従業員(または弁護士)から訴状が届いたり、そんな賠償事故にも対応できるように損害保険での事前準備は必要です。

労災上乗せ保険は従業員を雇う中小企業法人、個人事業主様または下請を使う中小企業、個人事業主様には必須と思われます。

労災あんしん保険を重要な損害保険と感じられた中小企業、個人事業主の皆様や現在、加入している労災上乗せ保険で大丈夫なのだろうか?と思わる中小企業、個人事業主の皆様は是非、一度ご相談ください。

この記事を書いた人

高倉 秀和

損害保険に関わってから20年以上が経ちます。時代が変わりその流れに合わせて企業の損害リスクも変わってきました。労災上乗せ保険は時代の変化に伴い補償内容も変化しています。

特に新しいタイプの労働災害と言われている、雇用関連賠償のリスクや使用者賠償のリスクなど企業はこれらのリスクにも備える時代になりました。

政府労災保険や一人親方労災保険に加入していれば安心ではありません。政府労災保険や一人親方労災保険は車で言えば強制保険(自賠責保険)のようなもので、公的な補償であり被害者(被災者)を救う上で最低限の補償のようなもの。従業員や下請が死亡・後遺障害を負うこととなれば、逸失利益や精神的慰謝料等であっという間に政府労災(一人親方労災保険)の補償だけでは足りなくなります。

従業員や下請を雇う企業には労災の上乗せ保険(法定外補償)が必要になるのです。