小規模事業者・個人事業主におすすめのPL保険ガイド

PL保険(生産物賠償責任保険)とは?

PL保険とは、生産物賠償責任保険の略称になります。企業や事業者が製造・販売した製品やサービスによって、他人にケガをさせたり、財産を損なわせたりした場合に、法律上の損害賠償責任を負うことになった際に、その損害を補償する保険です。また、PL保険(生産物賠償責任保険)は、単独で契約することよりも企業向け賠償責任保険のセットで販売されていて、特約として販売されていることから「生産物賠償責任補償特約」と呼ばれることが多いです。

※PLの意味:Product Liability(プロダクト ライアビリティ)と言います。

※生産物の定義:生産物とは、経済活動における生産の成果として産出される財及びサービス。 本分類における生産物には、有形財(輸送可能財・輸送不可能財(建物等))、無形財(ソフトウェア、研究開発、特許権、商標権、著作権等の知的財産)及びサービスが含まれる。一方で、土地及び金融資産・負債は本分類における生産物には含まれない。

PL法(製造物責任法)は被害者に優しく事業者には厳しい制度?

PL法(製造物責任法)は被害者に優しく事業者には厳しい制度?とはどういうことでしょうか?PL法(製造物責任法)についての記事がありましたので引用※します。

※1995年7月1日に施行された製造物責任法(PL法)によって、製品事故が発生した場合には、被害者が製品の欠陥を証明できれば、その製品の供給者側である事業者の過失の有無を問わずに損害賠償責任を追及できるようになった。

つまり、PL法は被害者を保護することが目的ですので、被害者となった顧客は加害者となる事業者に対して損害賠償請求をしやすくなったと言えます。その反面、PL法は事業者は顧客から被害を訴えられやすくなったという面で不利になったと言えるでしょう。

それでもよく分からないPL法ってどういうこと?と思われた事業者様もいるかも知れませんのでここで事故の事例を交えて解説します。

2つ事例を紹介します。

(事例1)飲食店A社の事故

- 飲食店A社で、お客様に料理を提供をした食品の中に、サルモネラ属菌が入っていた。後日、お客様が集団で食中毒になった。飲食店A社はお客様が被った被害である治療費や入院の費用の他、仕事を休んだことにより精神的慰謝料の他に休業損害が発生し損害賠償請求を受けることになった。調べた結果、A社が仕入れを行った卸業者の精肉店B社に問題があるようだった。

(事例1の解説)

- サルモネラ菌の混入はA社が仕入れを行った卸業者の精肉店B社に原因があるかも知れませんが、被害者からすれば菌の混入した食品を提供した飲食店A社に対して損害賠償請求をしてきます。損害賠償請求を受けた飲食店A社は無過失であることを証明することが難しく、PL法によりこの責任を逃れられません。

(事例2)小売店C社の事故

- 小売店C社が販売したお子様用の玩具に構造上の問題があり、玩具で遊んでいた子供が集団で怪我を負うという事象が発生。小売店C社は、お子様が被った被害である治療費や精神的損害に対して損害賠償請求を受けることになった。小売店C社が問題のある玩具を仕入していたのは製造をしたD社である。

(事例2の解説)

- 玩具に構造上の問題があったのは、小売店C社ではなく、C社が仕入れをした玩具製造をしたD社であったが、D社は既に経営破綻していた。被害者の皆さまから損害賠償請求を受けた小売店C社はPL法によりこの責任を負うことになった。

上記にように、飲食店A社と小売店C社は直接原因の問題を発生した事業者ではありませんので「え?直接の要因を出した訳ではない飲食店A社と小売店C社に責任があるの?」と思われた事業者も少なくないかと思います。

飲食店A社と小売店C社には、完全に責任を負う必要が無いようにも見受けられますが、PL法の被害者保護の観点から、飲食店A社と小売店C社に責任が発生してしまうということになるのです。

小規模事業者・個人事業主にPL保険が必要な理由

何故、小規模事業者・個人事業主にPL保険が必要なのでしょうか?その理由を解説します。

- どんな事業者にも製造物責任法(PL法)が適用される

大企業、中小企業、個人事業主でも、PL法の対象となり、商品の欠陥が原因で事故が発生した場合、損害賠償責任を負う可能性があります。

- 高額な損害賠償金のリスク

事故による損害賠償額は、数万円から数千万円に及ぶ場合もあり、小規模事業者や個人事業主にとっては経営を圧迫するほどの大きな負担となったり、被害者への支払いが出来ずに廃業となる可能性があります。

- 被害者への対応にかかる時間

事業者が事故を起こすと謝罪や解決に至るまで、小規模事故であっても被害者への対応に時間に追われる恐れがあり、営業を停止したり、営業時間を短縮したりする可能性があります。

- 企業イメージの低下

事故は、企業の信頼を失墜させ、顧客離れにつながる可能性があります。

小規模事業者・個人事業主の皆さまは最小人数で運営されているケースも多く、一度事故が起きますと損害賠償金を払うだけでなく、業務を停止しなくてはならなくなったり、行政指導が入ったり、顧客対応に負われて通常営業に大きな支障が出てしまうなど間接的な損害リスクがついてまわります。

また、小規模事業者・個人事業主の皆さまは資本の大きい大企業と違い、事故による金銭的ダメージを受けやすいので損害保険の必要性が高いと言えます。

よって小規模事業者・個人事業主の皆さまにはPL保険(生産物賠償責任補償)は大切な損害保険となります。

PL保険(生産物賠償責任補償)が必要な職種の例

- 飲食業

- 小売業

- 理容・美容業

- 建設業

- 製造業

- 清掃業・ハウスクリーニング業

など

飲食業や小売業は食中毒による事故、食品を扱わない小売業は製品の欠陥による事故、理容・美容業はパーマやカラーを終えた後の事故、建設業は作業完了引渡後の漏水などの事故が代表的です。

PL保険(生産物賠償責任保険)加入のポイント

- PL保険(生産物賠償責任補償)の料金

事業者の売上高に応じた料体系となっているのが一般的。小規模事業者・個人事業主は大企業に比べて安価にて加入できる商品があります。

- 最低保険料

弊社の調査によりますと年間保険料5千円が最低保険料となっているケースが多いようです。

- 補償内容

自社の事業規模や製品特性に合わせて、必要な補償内容を選びましょう。

- 免責金額

保険金が支払われるまでの自己負担額です。免責金額は0円とセットするのが良いでしょう。

- 期間

1年契約が一般的です。

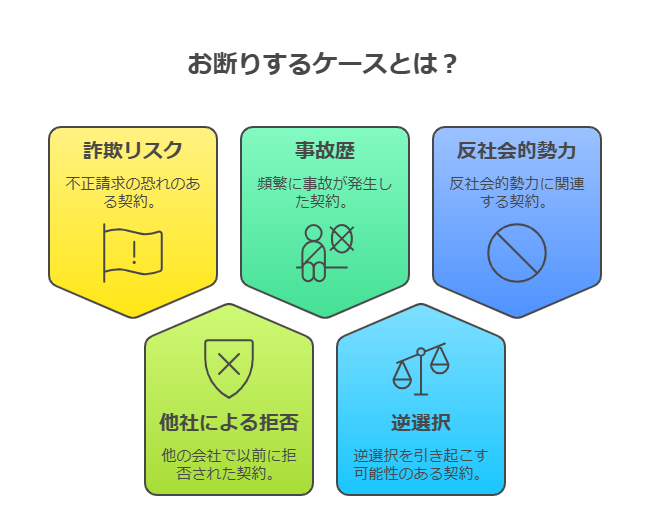

注意点はいくつかありますが、事業には様々な損害リスクがございますので、損害賠償事故に限ってもPL保険だけの補償ではリスク対策が出来ていないと言えます。また、PL保険の単独契約だけでは保険料が安価になりやすく販売をする保険代理店さんが契約の引受をしてくれない可能性があります。

何故、PL保険の契約を受けてくれないの?と思われた事業者様は下記バナー関連ブログ記事より解説をしています。

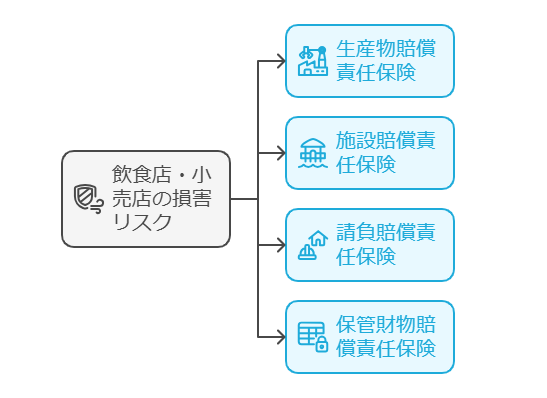

PL(生産物賠償責任)事故以外の損害リスクに!

事業者によっては、起きてしまったら困るPL保険についてのみ目がいきがちですが、事業には、PL事故以外の事故リスクも事業者にありますので、下記のような事故リスクについても損害賠償責任保険の備えが必要です。

- 事例1 飲食業の業務中の事故

出来上がったラーメンを提供中に、誤ってお客様へ熱いラーメンの汁がかかってしまいお客様が火傷を負った。

- 事例2 小売業の業務中の事故

テイクアウトコーヒーを手渡す際に誤ってお客様へ熱いコーヒーをかけてしまいお客様が火傷を負った。

- 事例3 理容・美容業の業務中の事故

お客さまのヘアカットの際に、誤って頭皮を切ってしまいケガを負わせてしまった。

上記のようなお仕事中や 作業中の事故は、業務中の事故となりますので、引き渡し後の事故が対象となる生産物賠償責任補償(PL保険)では補償対象外となります。

お客様へ対して業務行為による事故や、引き渡し後のPL事故の他に、施設に関する賠償事故も考えられますので、賠償責任保険の加入を検討される際には、

- 施設賠償責任補償

- 請負賠償責任補償

- 生産物賠償責任補償

これらをセットで契約しておき、更に事業によって考えられる特有のリスクをカバーできる特約を付帯することにより、安心な賠償責任保険の補償内容になります。

現在の損保会社が扱う事業向け賠償責任保険は総合型となっているケースが多く、これにより、引き渡し後の事故を補償するPL補償(生産物賠償責任補償)の他にも施設や業務中の事故も対象となりますので事業者は安心することが出来ます。

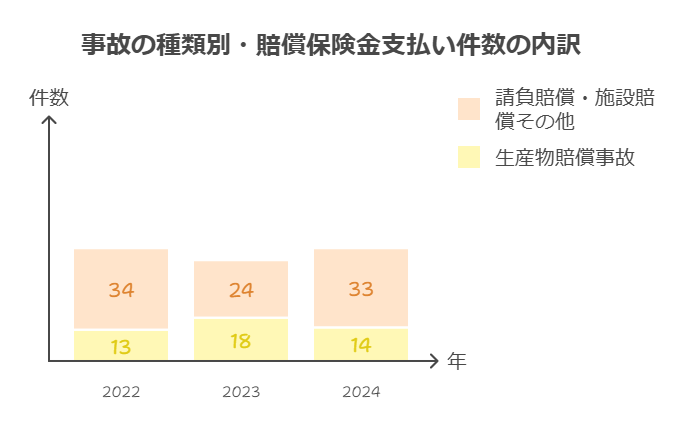

弊社の生産物賠償(PL)事故と請負賠償事故等の件数

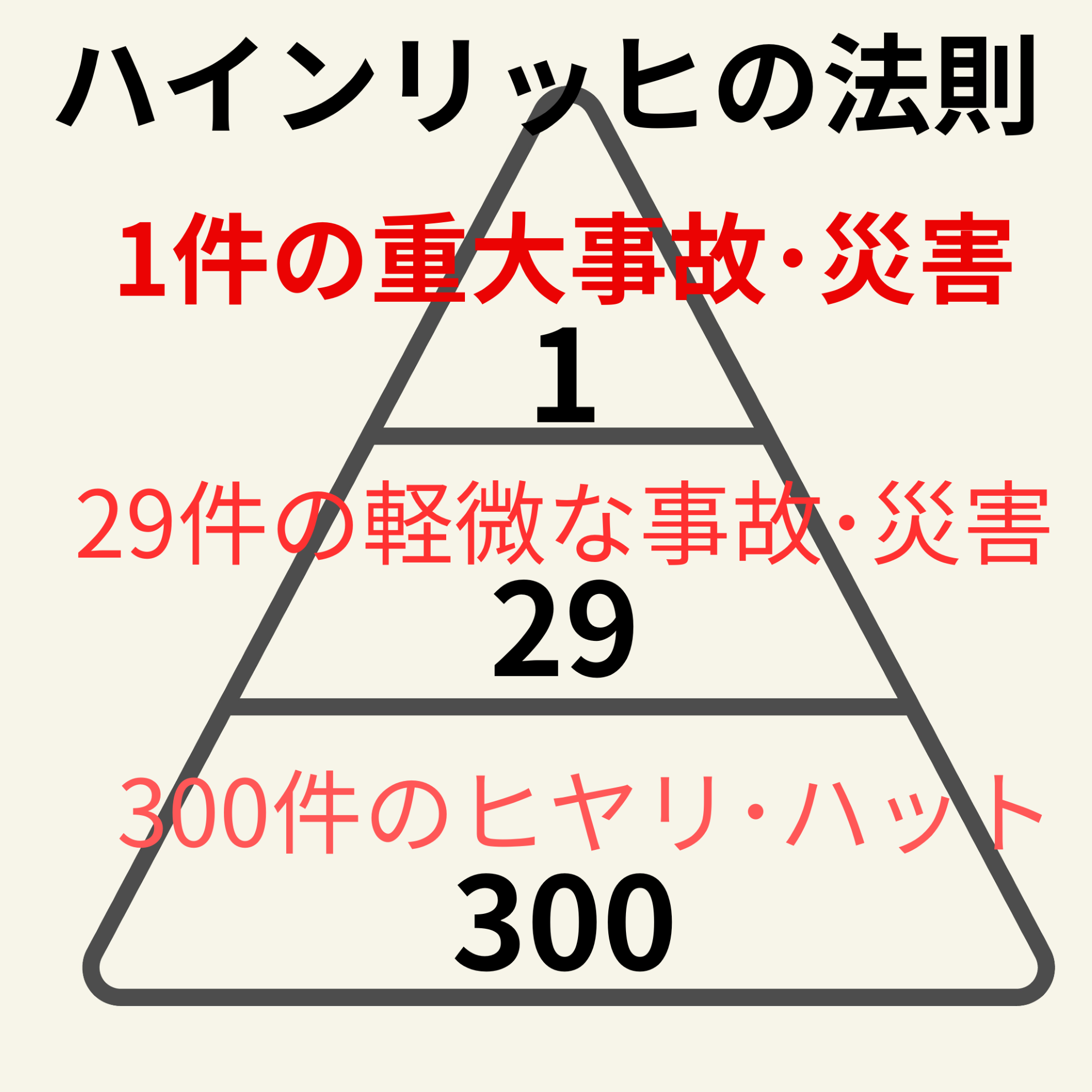

弊社では、年間約300件の賠償責任保険の契約があります。その内、どれくらいのお客様が事故を起されているのでしょうか?

下記の表をご覧ください。年度によってバラツキはありますが、生産物賠償事故(PL事故)が起きているのは一定の割合がありますが、お仕事中の事故(請負中)や施設管理不備の賠償事故の方が多いのが現状です。

| 弊社の賠償事故件数の実績 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |

|---|---|---|---|

| 生産物賠償事故(PL事故) | 14件(29.8%) | 18件(42.9%) | 13件(27.7%) |

| 請負賠償・施設賠償その他 | 33件 | 24件 | 34件 |

| 合計 | 47件 | 42件 | 47件 |

300件の契約のうち、合計の事故件数は年度47件、42件、47件の実績ですので、約15%程度※1のお客様が賠償事故を起していて、そのうち生産物賠償事故は13件、18件、14件の実績ですので、約5%※2のお客様が生産物賠償事故(PL事故)を起されているということが分かります。

※1の計算方法 ((47件+42件+47件)÷(300件×3))×100=15.1%

※2の計算方法 ((14件+18件+13件)÷(300件×3))×100=5.0%

弊社のデータ上ではありますが、事業向けの賠償責任保険はこのデータからもあるように、生産物賠償責任補償(PL)だけでなく、請負賠償や施設賠償の事故の方が件数が多くなっているという点も理解しておきましょう。

生産物賠償責任(PL保険)の加入動機や理由3選

弊社には多くの事業者からPL保険についてご相談をいただくことがありますが、加入動機や理由を3つ紹介します。

- マルシェのイベント主催者から出店には、加入が条件となったので早く加入したい

- キッチンカーの運営をしていると様々な方面から加入が必要と言われるので加入しておきたい。

- 個人事業主で料理店経営をしている。PL保険の加入は、お客様へ対してのマナーでもあるので加入したい。

誰かからの後押しや、おすすめによって事業者が気づかれて加入されるというケースが多いのですが、自主的にお客様へ対してのマナーとして加入される事業者さまも多いようです。

小売店や飲食店によるイベント主催会社からPL保険の加入を求められる場合も多いですが、イベントに来て食事をされたお客様が食中毒などによる被害を受けた場合には、安全配慮の義務を怠っていれば主催会社にも責任を負う必要が考えられます。根本的に食中毒を引き起こしたイベントに出店した販売店(小売店、飲食店)に責任があるため、飲食物の販売店がお客様へ賠償する義務が発生するものと考えられます。よって食中毒を出した販売店は被害者への訴えは、法的な責任が発生するものと考えられますのでイベント主催者からPL保険の加入をすすめられるのです。

この記事のまとめ

いかがでしたでしょうか?

例えば人員の少ない飲食事業者様がPL保険の加入がなく、食中毒の事故が起きますと事業者は被害者のお客様へ対しての補償やいくら掛かるか分からない損害金の金銭的な交渉が発生するなど大変なことになりそうと感じられたのではないでしょうか?

また、事業者によってはPL保険だけでなく、他の損害保険も必要となることや安価な保険契約は引受先が見つからないなど加入についてのハードルを超えることもあるかも知れません。

PL保険の加入は被害にあったお客様を守るだけでなく、貴社の事業をまもることになります。

この記事を読まれたことでPL保険(生産物賠償責任補償)の必要性を感じてくだされば幸いです。

ご紹介のできるPL保険(生産物賠償責任補償)の商品は?

弊社にて、PL保険をWEBで入れる商品をご紹介します。

詳細は弊社ホームページの下記、事業をおまもりする保険※○○プランはこちらからご覧ください。

※一部、お引受けが出来ない場合もございます。

飲食業、小売業、理容・美容業の皆さまから特にニーズの多い、日新火災の事業をおまもりする保険をご紹介しています。